お盆の期間は地域によってさまざまです。

愛知県尾張地区・名古屋地区では7月13日から7月15日、か8月13日から8月15日 に行われます。なお、8月のお盆のことを旧盆とか月遅れのお盆といいます。

明治以前は、日本のどの地方でも旧暦の7月15日を中心に、13日に迎え盆、15日に送 り盆を行っていました。しかし今では、8月15日を中心にお盆の行事をする地方が多くな

りました。 これは、明治になって新暦が採用されると、7月15日では、当時国民の8割を占めていた 農家の人たちにとって、最も忙しい時期と重なってしまい都合が悪かったからです。それで

、お盆をひと月遅らせ、ゆっくりと先祖の供養ができるようにしたわけです。

お盆の前日までに、先祖の霊を迎える準備をします。

精霊棚(しょうりょうだな)・盆棚や仏壇に、灯明、線香、生花、果物などのお供え物、精進 料理を供えた霊供膳(仏膳)などを供えます。 盆提灯を飾ってお盆のしつらえをします。

新盆の場合は、新盆用の白提灯を忘れずに飾ります。 お盆を迎えるにあたって、お墓や仏壇の掃除を事前に済ませておくことも大切です。

【7月(8月)の1日~11日】「お盆の準備」

菩提寺への依頼(棚経・卒塔婆)

盆提灯、精霊棚の用意

お参りの方へのお返し品の用意

お墓、仏壇仏具の掃除

線香、ローソクの用意

【12日】「お迎えの準備」

お供え物、お花の用意

【13日】「迎え盆」

位牌を仏壇から精霊棚に移し、お供え物を整えます

お墓参り

夕方、迎え火を焚き、盆提灯にも明かりを灯す

【14日・15日】「お盆の供養」「送り盆」

精霊棚にお供え物を欠かさず供えます

棚経

お盆の法要

家族親戚が集まり一緒にお参りします

家族全員で会食

15日の夕方に送り火を焚く

【16日】「後片付け」

お盆と盆提灯がよくわかる!

※町や村など細かな地域毎でさらに内容が異なる場合もございますので

ご了承ください。

※仏事は伝統的な風習のためマンションなど現代の住環境などで行うこ

とが難しい内容もございますが、先人達の心が形となり受け継がれた

日本の大切な文化です。簡略化したり絶やしたりせず大切に伝承して

いきたいものです。

●はじめに

核家族化で身近に仏事に詳しいお年寄りがいなくなったため、お盆や盆提灯について知らない方が増えています。また、仏事というものは地域性が非常に強く、インターネットサイトに記載されている内容が必ずしも自分の住んでいる地域に当てはまるとは限りません。逆に全く違うことも有り得ますので注意しましょう。

ここでは愛知県尾張地区と名古屋地区についての一般的な仏事慣習に基づき、名古屋市在住の仏事コーディネーターがわかりやすく解説します。

お盆には全国各地でさまざまな伝統行事が行われます。

お盆の行事は古くからの農耕儀礼や祖霊信仰などが融合して伝わった風習が多く、地域や宗派によってさまざま違いがあります。しかし、家族や親戚が集まり、先祖や故人を偲び、今日ある自分をかえりみるという、お盆の根幹をなす理念は昔も今も変らないものでしょう。

お盆は旧暦の7月15日を中心に行われる先祖供養の儀式で、先祖の霊があの世から帰ってきて、家族と共にひとときを過ごし、再びあの世に帰っていく、という日本古来の祖霊信仰と仏教が結びついてできた行事です。

現在では全国的に場所によって7月13日~16日に行うところと8月13日~16日に行うところに別れますが、尾張地区や名古屋地区では8月13日~15日まで行うところが多いです。

現在では全国的に場所によって7月13日~16日に行うところと8月13日~16日に行うところに別れますが、尾張地区や名古屋地区では8月13日~15日まで行うところが多いです。

そして8月のお盆のことを旧盆とか月遅れのお盆といいます。

13日の夕べにに迎え火で先祖や故人の霊を迎え、15日の夕べに送り火で送ります。(16日まで行う地区は16日に送り火をします。)

故人が亡くなって四十九日の忌明け後、初めて迎えるお盆を新盆といいます。

四十九日より前にお盆を迎えた場合は、翌年のお盆が新盆となります。

新盆は、故人の霊が初めて帰ってくるお盆なので、家族や親族のほか、故人と親しかった方を招いて、特に手厚く供養を営みます。菩提寺の住職に来ていただき、新盆の法要をお願いする場合も多いです。

お盆の時期に菩提寺の住職が、檀家の家を一軒一軒訪ね、お経を読むことを棚経といいます。新盆の棚経の依頼は早めにした方がよいでしょう。

盆提灯はお盆のとき、先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印として飾ります。盆提灯は迎え火・送り火の大切な役割となるのです。

また、盆提灯は故人の冥福を祈り、感謝の気持ち込めたお盆の供養を表すものでもあります。新盆を迎えた家へ、兄弟・子供・親戚や故人と親しかった方が盆提灯を贈るという習わしが古くからあり、盆提灯はお盆のお供えとして最高のものとされています。

盆提灯を贈る場合は、絵柄の入った盆提灯を贈るのが一般的で、相手先のお盆の準備の都合もあり、早めの時期に届く方が喜ばれます。一対で贈るのが正式ですが、必ずしも一対でなくても構いません。

盆提灯の価格は、同じ大きさでも材質やつくりの違いによって異なります。贈られる相手先との関係を考えて、ご予算に合わせて選びます。

盆提灯は宗派による違いはありませんので、お好みの盆提灯を選べばよいでしょう。(ただ、ごく一部の宗派では飾らなくてもよいという場合もございます。)

盆提灯は宗派による違いはありませんので、お好みの盆提灯を選べばよいでしょう。(ただ、ごく一部の宗派では飾らなくてもよいという場合もございます。)

盆提灯には、御所提灯などの吊るすタイプと、大内行灯や回転行灯などの置くタイプの2種類があり、正式にはどちらも必要となります。

吊るすタイプは玄関先・軒下・部屋の窓際など外から見える場所に吊るし先祖の霊へ帰る家の目印とします。置くタイプは精霊棚(しょうりょうだな)や仏壇の前脇に飾り先祖の霊が逗留して頂く部屋の目印とします。

盆提灯は一対、二対と対飾りするのが正式となりますが、狭い場合は一つでも二つでもよいでしょう。なお吊るすタイプは、新盆の場合、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに新盆用の白提灯も飾ります。

白提灯は初めて帰ってくる故人の霊が迷わないための目印となります。

白提灯を飾るのは新盆の時だけですので、お盆が終わったら燃やすなどして処分します。

●新盆とは

故人が亡くなって四十九日の後、つまり忌明け後に初めて迎えるお盆を新盆といい、「にいぼん・しんぼん」などと呼びます。また初盆(はつぼん)という場合もあります。

四十九日より前にお盆を迎えた場合は、翌年のお盆が新盆となります。

新盆は、故人の霊が初めて帰ってくるお盆なので、家族や親族のほか、故人と親しかった方を招いて、特に手厚く供養を営みます。菩提寺の住職に来ていただき、法要をお願いする場合も多いです。また新盆は、知人が突然お参りに来ることもあるので、その準備も考えておきます。

新盆には、霊が迷わないように、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに、新盆用の白提灯を飾ります。この白提灯を飾るのは新盆の時だけで、お盆が終わったら燃やして処分します。

四十九日前にお盆を迎える場合は、2年目のお盆を新盆とするのが一般的です。

例えば、7月上旬に亡くなった場合、7月15日のお盆は、四十九日の前に来ることになります。この場合は亡くなった翌年の7月15日が新盆となります。

8月盆でも同様で、8月上旬に亡くなった場合、翌年の8月15日が新盆となります。分かりにくい場合は、菩提寺の住職に相談してみるとよいでしょう。

新盆には、盆提灯や線香など、お供え物をいただく場合が多いです。

四十九日前で、その夏に新盆を行わないときにお供え物をいただいた場合は、お供え物は受け取った上で、来年に新盆を行うことを連絡します。

「この度は、お盆のお供え物を頂戴し、ありがとうございました。故人も喜んでいると思います。

ただ、四十九日法要の前ということもあり、正式な新盆は来年の夏に行いますので、よろしくお願い申し上げます。」などと手紙などでお礼を申し上げます。

御精霊棚の飾り方

一例↓

お盆に、ご先祖の霊を迎えるための供物を飾る棚。盆棚とも言われます。昔は仏壇を利用せず、どの家庭でも庭先や座敷に飾り、祖霊をお迎えする特別の祭壇でした。近年では、仏壇の前に設けます。精霊棚は、10日〜13日の朝に作りますが、新盆の家では1日〜7日までに作るところが多くあります。一般的には、仏壇の前の小机の上に真菰(まこも)やゴザを敷いて、位牌を安置します。ナスの牛やキュウリの馬などを作って飾ります。

これらは、この世とあの世との往復に先祖の霊が使う乗り物として考えられています。

その他、果物・菓子・故人の好物などを供えます。

ただ、四十九日法要の前ということもあり、正式な新盆は来年の夏に行いますので、よろしくお願い申し上げます。」などと手紙などでお礼を申し上げます。

お盆の時期に菩提寺の住職が、檀家の家を一軒一軒訪ね、精霊棚(しょうりょうだな)や仏壇の前でお経を読むことを棚経(たなぎょう)といいます。

新盆の供養は特に手厚く営みますので、できれば自宅にお寺の住職を招いて、お経をあげていただくのがよいでしょう。

お寺によっては、新盆の檀家だけを集めて、合同の盂蘭盆会(うらぼんえ)の法要をするところもあります。

新盆のときは、家族や親族のほか、故人と親しかった方を招いて法要を営む場合が多いです。

住職に渡す御礼の金封の表書きは「御布施」とし、読経が済んだあとに渡します。遠方からわざわざ来ていただく場合は、「御車代」を包む場合もあります。

こうした法要を行う場合は、故人への供養の意味で、読経の後に全員で食事をするのが通例です。住職が会食を辞退された場合は、「御膳料」を包む場合もあります。お布施の金額は、お寺との付き合いの程度や、地域などによって異なります。事前にお寺に相談しても、決して失礼にはあたりません

家族や親族のほか、故人と親しかった方を招いて法要を営む場合は、お寺に早めに依頼すると

ともに、参列者にあらかじめ日時をお知らせしておくことが重要です。

また、お料理の準備や、招いた方へのお返し品も「志」として準備しておくことが必要です。

精霊棚や仏壇には、灯明、線香、生花、果物などのお供え物を用意し、盆提灯を飾って、お寺の住職を迎えます。用意の仕方は、お寺により考え方が異なることがありますので、事前に確認するのがよいでしょう。

新盆の法要の服装は、招く方も招かれた方も喪服を着ることが基本となりますが、地味な服装

であれば喪服でなくてもよいでしょう。

招いた方の挨拶としては、「今日は故人のために、お盆供養にお越しいただき、本当にありがとうございます」という言葉が基本となります。

招かれた方の挨拶としては、「今日はお盆供養にお招きいただきありがとうございます」という言葉を基本とするとよいでしょう。

盆提灯はお盆のとき、先祖や故人の霊が迷わず帰ってくる目印として飾ります。盆提灯は迎え火・送り火の大切な役割となるのです。

また盆提灯は故人の冥福を祈り、感謝の気持ち込めたお盆の供養を表すものでもあります。新盆を迎えた家へ、兄弟・子供・親戚や故人と親しかった方が盆提灯を贈るという習わしが古くからあり、盆提灯はお盆のお供えとして最高のものとされています。

贈られた盆提灯は、多ければ多いほど故人が周囲の方々から慕われていたことを示すものです。

贈る側も故人に対する感謝の気持ちを込めて贈りたいものです。

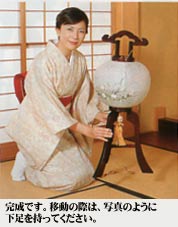

盆提灯は、精霊棚(しょうりょうだな)や仏壇の前に飾り、お盆を迎える準備を整えます。

新盆の家では、初めて帰ってくる故人の霊が迷わないための目印として、新盆用の白提灯を、玄関や部屋の窓際、仏壇の前などに吊るします。盆提灯は、宗派による違いはありません。

どの宗派でも盆提灯を飾りますが、地域の慣習によって盆提灯の種類が多少異なる場合があります。

盆提灯には迎え火・送り火の大切な役割がありますので、お盆の7月13日(8月13日)までに用意をします。

実際の盆提灯を飾る時期は、お盆の月の7月(8月)に入ってから飾りはじめ、お盆が終わったら翌日には片付けるように心がけるのがよろしいです。

盆提灯は、毎年お盆に飾りますので大切に取り扱いや保管をしてください。ただ、たくさん頂いた盆提灯を毎年飾るのが大変な場合は、2~3年後から少しずつ飾る数を減らしていきます。

盆提灯を贈る場合は、絵柄の入った盆提灯を贈るのが一般的です。

相手先のお盆の準備の都合もあり、早めの時期に届く方が喜ばれますので、購入したお店から送ってもらう場合が多いです。盆提灯は一対で贈るのが正式ですが、予算の都合もありますので、必ずしも一対でなくても構いません。自分の好みだけでなく、相手先の飾る場所や部屋の広さも考慮に入れて選ぶとよいでしょう。最近は場所が狭い家庭が多いので、小さくて良いものを飾る傾向にあります。

盆提灯の価格は、同じ大きさでも材質やつくりの違いによって異なります。宗派による違いはありませんので、贈られる相手先との関係を考えて、ご予算に合わせて選びます。(ごく一部の宗派によっては飾らなくてよいという場合もございます。)

のし紙を掛ける場合の表書きは、地域柄もありますが「御供」とすることが多いです。

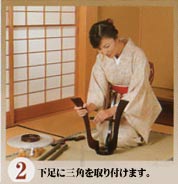

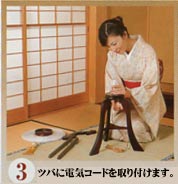

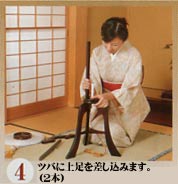

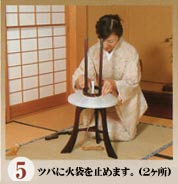

盆提灯の火袋は和紙や絹製、骨組みはプラスチックや木製となります。組立時には付属の説明書を良く読んでゆっくりと丁寧に作業を行います。骨組みの細い部品は折れやすいので注意が必要です。

特に木製の骨組みは湿度による膨張でキツくなる場合があるため無理にねじ込まないようにします。また、火袋も無理な引っ張りや爪などで破れる恐れがありますので慎重に取り扱います。片付ける場合も組立時と同様に無理な引っ張りやねじりなどすることなくゆっくりと丁寧に作業を行うとよいでしょう。火袋は毛バタキなどで埃をよくはらい、部品はきれいに拭いて箱に入れます。最後に保管時に火袋を虫が喰い穴を開けることがありますので、ショウノウや防虫剤を必ず箱内に入れて保管します。

家に飾る盆提灯には、上から吊るすタイプと下に置くタイプの2種類を揃えるのが正式となります。また、新盆の家では、初めて帰ってくる故人の霊が迷わないための目印として、新盆用の白提灯が1つで良いので必要となります。

最近の売れ筋傾向としては、場所が狭いご家庭も多いので、小さくても良いものを飾る傾向にあります。 飾る数は正式には各タイプを対で揃えることとなりますが、場所が狭い場合は一つでももよいでしょう。

価格は素材やつくりの違いで異なりますが、盆提灯は消耗品ではなく、何年間も使い続けものですので、出来る限り品質の良い上級品を購入したいものです。

吊るすタイプの盆提灯には、御所提灯(ごしょちょうちん)、御殿丸(ごてんまる)、住吉などがあります。

代表的なものは御所提灯で、岐阜提灯(ぎふちょうちん)ともいわれます。岐阜県特産の美濃和紙を使用して作られたことから、この名が付きました。今でも岐阜市内を中心とした産地で職人さんたちが手作りで製作しています。

愛知県尾張地区や名古屋地区では吊りタイプはこの御所提灯を使うことが多く、御所提灯の価格は火袋の素材(和紙、絹)や口輪の素材(木、プラスチック、紙)等によって決まります。

また、新盆用の白提灯も御所提灯の一種です。

吊るすタイプの盆提灯には、御所提灯(ごしょちょうちん)、御殿丸(ごてんまる)、住吉などがあります。

代表的なものは御所提灯で、岐阜提灯(ぎふちょうちん)ともいわれます。岐阜県特産の美濃和紙を使用して作られたことから、この名が付きました。今でも岐阜市内を中心とした産地で職人さんたちが手作りで製作しています。

愛知県尾張地区や名古屋地区では吊りタイプはこの御所提灯を使うことが多く、御所提灯の価格は火袋の素材(和紙、絹)や口輪の素材(木、プラスチック、紙)等によって決まります。

また、新盆用の白提灯も御所提灯の一種です。

御所提灯と新盆用白提灯

置くタイプの盆提灯には、回転行灯と大内行灯(おおうちあんどん)が代表的なものとしてあります。

回転行灯は、明かりを灯すと、火袋の中に取り付けた回転筒の絵柄が回って見える盆提灯です。

回転行灯の多くは、足の素材がプラスチック製で、火袋も和紙を使用しているため、価格はそれほど高くはありません。サイズも棚の上の飾れる小型のものもあります。

大内行灯と新型行灯

大内行灯は、足が木製で作られた高級タイプの盆提灯です。

火袋に絹を使用したものも多く、火袋の形状にも一重のものと二重のものがあります。また、洋間のリビングにも合う現代調の新型行灯もあります。

家紋入御所提灯と家紋入大内行灯

御所提灯も大内行灯も、どちらも家の家紋を入れるタイプのものがあります。

家紋入り盆提灯の場合には、家紋を入れる製作期間として2週間くらい必要となります。

(受注受付は毎年7月末日までとなります。)

盆提灯の明かりが灯る部分を火袋(ひぶくろ)といいます。

盆提灯には火袋に絹を張った製品と、紙を張った製品とがあります。

絹張り製品の方が表面に光沢があり一段と高級感があります。また最近は内側と外側と二つの火袋を持つ「二重張り」の製品が高級品の代名詞となっており、より柔らかい光りのイメージと外と内とで分けて書かれた絵の遠近感の差により、奥行のある絵柄を楽しむことができます。

置くタイプの盆提灯は、精霊棚(盆棚)や、仏壇の前に一対、二対と飾ります。

また、吊るす タイプは玄関や軒先、部屋の窓際など外から見える場所に飾ります。 贈られた盆提灯は、多ければ多いほど故人が周囲の方々から慕われていたことを示すものとし

て、たくさんの盆提灯を飾る風習の地域もあります。 最近は場所が狭い家庭が多いので、小さくて良いものを飾る傾向にあります。 飾る数は正式には各タイプを対で揃えることとなりますが、場所が狭い場合は一つでももよい

でしょう。

新盆の場合は、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに、新盆用の白提灯も飾ります。 新盆用の白提灯は、初めて故人の霊が家に帰る目印として、玄関や縁側の軒先に飾ります。数

は1つあればよいです。

白提灯はローソクの火を灯せるようになっていますが、危ないので火を灯さないで、ただ飾る だけで迎え火とする場合も多いです。安全のために盆提灯用のローソク電池灯もあります。

盆提灯の飾り方

都市部の家庭での飾り方

都市部では、住宅事情もあり精霊棚を飾らない家も多くあります。

その場合は、仏壇が精霊棚を兼ねますので、仏壇にお盆のお供えをして、盆提灯は仏壇の前に

一対、二対と飾ります。

飾る数に決まりはありませんので、狭い場合は一つでも二つでもよいでしょう。

新盆の場合は、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに、新盆用の白提灯を一つ飾ります。

洋間のリビングでの飾り方

マンションなど洋間のリビングの場合は、フローリングやじゅうたんの床に盆提灯を飾っても構いません。

どうしてもスペースがない場合は、仏壇の脇に小さい霊前灯や新型行灯を飾ります。

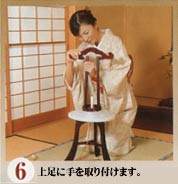

上から吊るす提灯を御所提灯(ごしょちょうちん)といいます。

吊り提灯は火袋を無理に広げたりしますと、破れてしまう場合がありますので注意してく吊り提灯の房は多くの場合、上部の紐につけてあります。ご使用時にはずして下部のカンに取り付けてください。

吊り提灯の火袋の中にはローソク立てが付いていますが、ローソクに火を灯した場合は、危険ですのでその場所を離れないでください。吊り提灯は実際には火を灯さないで飾ることをおすすめします。安全のために盆提灯用のローソク電池灯もあります。

下に置く提灯には大内行灯(おおうちあんどん)や回転行灯(かいてんあんどん)があります。

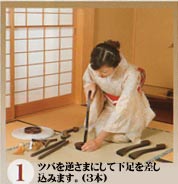

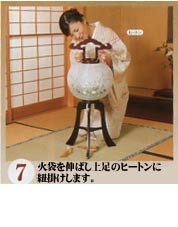

置き提灯はコンパクトな紙箱に入っていて、誰にでも簡単に組み立てることができます。組み立て方法が同封されていますが、3本足の1本を前にして、火袋の絵柄が正面にくるように組み立て、下の安定した水平なところで飾ります。

回転行灯の回転筒が回る原理は、電球の発熱によるわずかな上昇気流で自然に回る仕組みになっています。

その力は弱いものですから、回転筒が電球や柱の部分に少しでも触れていたり、傾いていると、回らない場合があります。ご使用になるお部屋の条件(温度、湿度など)によって、上昇気流がほとんど起こらない場合もあり、その時は回転筒が回りにくい事があります。

回転筒を長時間ご使用になると、静電気が発生し回転が静止する事もあります。その場合は一定時間を置いてよく冷ました後、市販の静電気防止スプレーを回転筒とその周辺に噴霧するか、回転筒を湿った布で拭くなどして、静電気を取り除いてください。

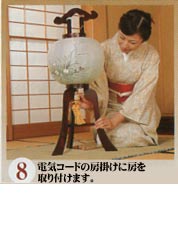

盆提灯の電球は緩まないように、しっかりソケットに締めてください。使用直後の電球に触れる場合は、熱を持ち火傷の恐れがありますので、熱が冷めてから行ってください。盆提灯の火袋は天然素材のため、虫食いにご注意ください。虫が火袋を張った糊を食べに来ることがありますので、使用後は火袋をよくはたき、部品をきれいに拭いてから箱に入れて保管します。防虫対策に、防虫剤を一つ入れておくと安心です。

置き提灯はコンパクトな紙箱に入っていて、誰にでも簡単に組み立てることができます。

置き提灯はコンパクトな紙箱に入っていて、誰にでも簡単に組み立てることができます。

組み立て方法が同封されていますが、3本足の1本を前にして、火袋の絵柄が正面にくるように組み立て、下の安定した水平なところで飾ります。

-

- 1. 盆提灯の飾る場所は?

- 置くタイプの盆提灯を飾る場所は、精霊棚(盆棚)の前、もしくは仏壇の前に飾るのが基本です。

吊るすタイプや新盆用の白提灯は、玄関や軒先、部屋の窓際など外から見える場所に吊るします。

-

- 2. 盆提灯の購入時期は?

- 盆提灯の購入時期は、お盆の時に用いるので6月から8月の購入が中心となりますが、一年を通して購入することができます。いつご用意されても大丈夫です。

-

- 3. 盆提灯の飾る数は?

- 盆提灯を飾る数は、特に決まりはありません。

スペースがある場合は、たくさんの盆提灯を飾る風習の地域もあります。

飾る単位としては一対が基本となっていますので、一対で飾るのが理想です。

しかし、スペース上の問題もありますので、飾る場所が狭いときには一つだけでも可です。

-

- 4. 盆提灯を購入する人は?

- 盆提灯は、故人の兄弟・子供・親戚や故人と親しかった方が贈るという習わしでありますが、どなたが用意されても構いません。また最近では、兄弟や親戚などから盆提灯用にと現金で頂戴して、故人の家族が全て用意する場合も多くなっています。

ただし、新盆用の白提灯だけは、必ず身内の方が用意するものです。

-

- 5. 盆提灯を飾る時期は?

- 盆提灯を飾る時期は、7月のお盆の場合は7月初めから、8月のお盆の場合は8月初めから飾っても大丈夫です。

片付けるのは、お盆が明ける16日以降ということになりますが、出来る限りお盆が終わった翌日には片付けるように心がけるのがよろしいです。 - 6.盆提灯の点灯時間は?

- 盆提灯は夕方から点灯するのが基本です。

現在の盆提灯は、ほとんどが電気灯、あるいは電池灯で安全性も高いので、長時間点灯していても大丈夫ですが、適宜スイッチを切るようにします。

基本的には、夜を中心とした点灯とし、お盆の間は必要に応じて昼間も点灯したらよいでしょう。

ローソクで火を灯した場合は、危険ですのでその場所を離れないでください。

-

- 7. 盆提灯は親戚でなくても贈ってよいですか?

- 盆提灯は故人の供養だけでなく、お世話になった方への感謝の気持ちを表すものですから、親戚でなくても盆提灯を贈るのは大変よいことです。

- 8.新盆の家は、白提灯以外は購入してはいけませんか?

- 新盆の場合、以前は新盆用の白提灯は故人の家族が購入し、普通の絵柄の入った盆提灯は、兄弟・子供・親戚などから贈られていました。

しかし最近では、盆提灯を飾るスペースなどの住宅事情を考えて、兄弟・子供・親戚などから盆提灯用にと現金で頂戴して、故人の家族が全て用意する場合も多くなっています。

もちろん普通の盆提灯が親戚などから贈られない場合は、自分で用意する必要があります。

-

- 9. 新盆用の白提灯とはどんなものですか?

- 新盆用は清浄無垢の白で故人の霊を迎える意味から、白木でつくられた白紋天の吊りタイプの提灯が一般的です。

白提灯は新盆の間だけの一度きりの飾りとなりますので、以前は送り火で燃やしたり、自宅の庭でお焚き上げしたり、菩提寺に持って行き処分してもらいました。

しかし最近では、火袋に少しだけ火を入れて燃やし(形だけお焚き上げをして)、鎮火を確認してから新聞紙などに包んでゴミとして処分する場合が多くなっています。 - 10.新盆の家は、白提灯以外は購入してはいけませんか?

- 新盆の場合、以前は新盆用の白提灯は故人の家族が購入し、普通の絵柄の入った盆提灯は、兄弟・子供・親戚などから贈られていました。

しかし最近では、盆提灯を飾るスペースなどの住宅事情を考えて、兄弟・子供・親戚などから盆提灯用にと現金で頂戴して、故人の家族が全て用意する場合も多くなっています。

もちろん普通の盆提灯が親戚などから贈られない場合は、自分で用意する必要があります。

-

- 11. お盆が終わった盆提灯は?

- 新盆用の白提灯は、一度きりの飾りですので、以前は送り火で燃やしたり、自宅の庭でお焚き上げしたり、菩提寺に持って行き処分してもらいました。

しかし最近では、火袋に少しだけ火を入れて燃やし(形だけお焚き上げをして)、鎮火を確認してから新聞紙などに包んでゴミとして処分する場合が多くなっています。

普通の絵柄の入った盆提灯は、毎年飾るものですから、お盆が終わったら火袋は毛バタキなどで埃をよくはらい、部品はきれいに拭いて箱に入れます。最後に保管時に火袋を虫が喰い穴を開けることがありますので、ショウノウや防虫剤を必ず箱内に入れて保管します。 - 12お盆が終わった盆提灯は?

- 盆提灯には迎え火、送り火の役割がありますので、毎年お盆に飾ります。

ただ、たくさん頂いた盆提灯を毎年飾るのが大変な場合は、2~3年後に少しずつ飾る数を減らしていきます。

-

- 13.盆提灯は亡くなった人がいなければ飾らないのですか?

- 盆提灯はご先祖のためものです。

どの家庭もご先祖がいるから今日あるわけで、先祖を供養し、仏さまに感謝するために盆提灯を飾るのはよいことです。 - 14.盆提灯は毎年飾るのですか?

- 盆提灯には迎え火、送り火の役割がありますので、毎年お盆に飾ります。

ただ、たくさん頂いた盆提灯を毎年飾るのが大変な場合は、2~3年後に少しずつ飾る数を減らしていきます。

-

- 15. 葬儀に使用した提灯をお盆にも使用してもよいですか?

- 葬儀の後の四十九日まで、盆提灯に似た提灯を飾る場合がありますが、これは故人が安らかに成仏することを願って飾るもので、意味合いとしても盆提灯とは別物となります。

盆提灯は、先祖や故人の霊を迎え供養するために飾りますので、区別して使用してください。